内蒙古进入经济增长第一方阵,如何做到的?

内蒙古自治区2024年GDP实际增速达到5.8%,进入中国经济增长第一方阵;内蒙古正在用生态创新的“草原算法”,寻找经济的第二增长曲线

文|孙颖妮 张鑫 白文飞

全国31个省份(不含港澳台)2024年GDP(国内生产总值)数据相继出炉,内蒙古自治区GDP的实际增速5.8%,进入中国经济增长第一方阵;人均可支配收入为40077元,位居全国第9位、中西部第1位。

从依赖传统能源到实现新能源的绿色转型,从传统种粮养羊到“中国云谷”的快速崛起,从营商环境改善,到老百姓获得感与幸福感的增强⋯⋯内蒙古究竟做对了什么,使草原明珠与众不同?

《财经》记者和北疆新闻记者联合进行的调查表明,数据攀升的背后是一场静水流深的高质量变革。

“能源脊梁”转型“绿色引擎”

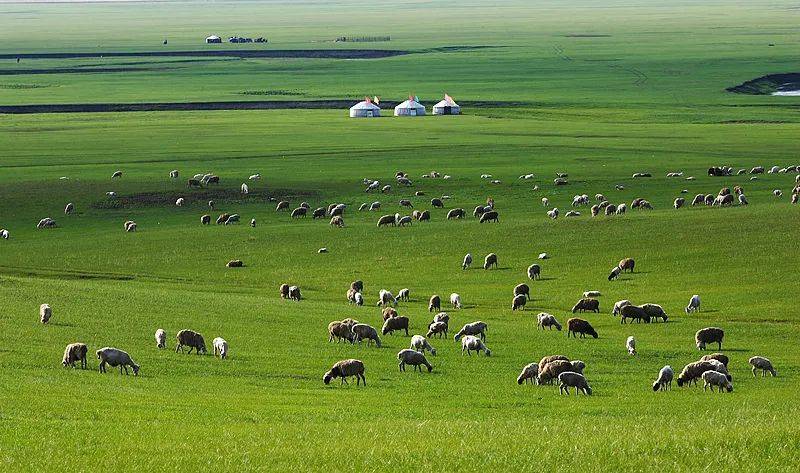

“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊⋯⋯”这是人们对内蒙古的传统印象。改革开放以后,以鄂尔多斯“羊煤土气”为代表的靠资源粗放式增长,一度是“豪横”的代名词。“此情可待成追忆”,现在的内蒙古已经寻找到“第二增长曲线”,走上传统产业升级、绿色低碳发展崛起的新路。

内蒙古意识到靠“挖煤卖煤”是有限度的,近年来把目光投向新能源:风能、太阳能,大力推动大型风光基地建设,深入实施防沙治沙和风电光伏一体化工程,加快推进市场化新能源项目建设,构筑新能源全产业链。内蒙古的目标是“再造一个工业内蒙古”,用新能源产业撑起经济的“半边天”。

“黑色资源绿色兑现”模式,正在让传统能源成为新能源的杠杆支点。内蒙古通过开发出一系列稀土高附加值产品,让稀土从“土”变成了“金”。2024年,科研人员成功研制出稀土红外涂层材料和稀土改性保温材料,可以广泛应用于航空航天、电子信息等领域;以包头稀土高新区创新“褐绿转换”机制为例,每吨外送煤炭提取3元绿色发展基金,累计投入80亿元研发氢能装备;火电交易附加0.01元/度的绿电补贴,催生全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇项目。

展开全文

记者了解到,为优化稀土科技创新组织机制,加大科技攻关、成果转化力度,内蒙古自治区科技厅印发了《关于进一步加强稀土研发工作的实施方案》,出台18条具体措施,加快推进五大任务落实和“两个稀土基地”建设,进一步加强稀土研发工作,充分发挥科技创新对稀土产业高质量发展的支撑作用。

据国家统计局内蒙古调查总队相关负责人介绍,2024年,内蒙古规模以上新能源及相关产业增加值比上年增长20.1%。其中,新能源装备制造业增长42.4%。新能源电力领域多项指标领跑全国、实现新突破。全区新能源总装机及年内新增装机、新能源发电量均居全国第一,成为全国首个新能源发电装机规模突破1亿千瓦的省区,提前一年超过火电装机规模,绿电交易规模居全国第一。

现代能源产业集群正在广袤内陆腹地崛起。内蒙古依托大型风电基地带动效应打造的风能产业集群,已经形成以呼包鄂和通辽、乌兰察布、巴彦淖尔为龙头的风机制造与运维服务产业;依托光伏发电、以硅产业布局为核心打造光伏产业集群,形成以呼和浩特、包头为龙头的光伏装备制造产业;依托风光制氢成本低和矿用重卡应用广的优势,打造氢能产业集群,形成以包头、鄂尔多斯、乌海为龙头的氢能制取和燃料电池零部件制造产业;依托新能源基地建设、偏远地区供电保障、“源网荷储”一体化发展对储能的大规模需求,培育储能产业集群,形成以乌兰察布、鄂尔多斯为龙头的储能装备制造与技术研发服务产业。

在农牧业领域,内蒙古也不再只是简单地养牛羊、种粮食,而是加快推动农牧业科技“突围”,推进农牧业机械化、智能化、绿色化发展,打造绿色农畜产品生产基地。例如,内蒙古智能农机和智慧农业模式的深入应用,为现代农业发展提供了技术支撑。这种模式不仅提高了农业生产效率、节省了人力成本,还有利于大规模种植,为农民增收创造了更多可能。

呼伦贝尔农垦区成功引入了全国首款智能测土机器人,这款机器人能精准检测土壤养分,实现无人化作业,极大提升了农业生产效率;赤峰通过推广玉米密植精准调控、无膜浅埋滴灌、膜侧增密种植等技术,实现了玉米的大面积均衡增产。

毋庸讳言,内蒙古新能源转型也面临瓶颈。一方面,新能源装备本土化率偏低,目前不足30%,关键部件如高端风机的轴承、变流器,光伏产业的多晶硅生产设备等仍依赖进口。另一方面,跨省绿电交易机制未完全畅通,虽然内蒙古新能源装机量大,但受限于输电通道布局、省间交易规则不统一等因素,依然存在“有电送不出”的困境。政策协同、突破瓶颈是需要研究的课题,一旦破题也意味着巨大的增长空间。

从“中国云谷”看内蒙古新质生产力

呼和浩特传统的意义是“青色之城”,但它已经穿越现代工业的时光隧道成为“云端之城”。

近年来,呼和浩特市抢抓国家实施“东数西算”战略机遇,以集群化和链式化为重点,加快推进电子信息技术产业集群发展,先后进入中国“算力二十强市”榜单第15位、“数字经济百强市”第43位和“城市数字化转型百强榜”“城市数字化治理百强榜”,绿色算力指数全国第一,已成为国家重要的算力保障基地,被中国通信工业协会授予“中国云谷”称号。

《财经》记者驱车前往和林格尔新区途中,可见“中国云谷”的巨幅招牌。“算力是新质生产力的代表,但背后的基础是能源。”和林格尔新区管委会副主任高晋告诉记者,“我们2024年用电交易均价三毛六,这在全国是最低的。”

在和林格尔数据中心,记者感受到算力革命“冷”与“热”的回旋:和林格尔凭借年均4.3℃的自然冷源优势,得以将PUE值成功压至1.15。华电(内蒙古)新能源公司规划发展部主任张海林告诉记者:“新建数据中心绿电占比目前超过80%,未来三年到五年将达到100%。”

和林格尔的竞争力不止于此,“热回收”也是点睛之笔。以腾讯数据中心为例,通过技术手段将服务器产生的余热接入城市供暖管网。仅在2024年冬季,这份余热为3万户居民送去温暖,节省煤炭1.8万吨。

“算力的冷与热,是资源禀赋与创新驱动的辩证统一。”高晋告诉记者:“只有实现生产算力的同时重构能源流动,让数据中心从单纯的能源消耗者转变为能源循环利用的参与者,才能站在‘东数西算’的时代风口。”

截至目前,和林格尔新区服务器装机能力达到150万台,算力总规模6.7万P,智算规模6.4万P,数据存储和算力规模位居全国前列。预计2025年,和林格尔新区落地产业项目投资2376亿元;完成营业收入500亿元;产业项目固定资产投资达到170亿元,成为内蒙古工业版图新的增长极。

和林格尔新区是内蒙古自治区新质生产力崛起的一个缩影。记者从2025年内蒙古自治区科技工作会议上获悉,2024年内蒙古全区财政科技支出86.47亿元,同比增长20%。内蒙古区域创新综合能力全国排名提升四位,科技投入、科技产出、产业创新指标增速均进入全国前十,规模以上工业企业技术改造经费支出增长率居全国首位。

一批国家级和自治区级重点实验室和研发中心的相继建成,也为科技创新提供有力支撑。呼和浩特作为内蒙古的科技中心,已构建起涵盖多个层级的900余个创新平台,自治区级以上创新平台593个,较2021年增长56%,形成全面覆盖、层次分明的创新平台网络体系,为城市科技创新与产业升级注入强劲动力。

内蒙古自治区科学技术厅日前正式公示了拟支持建设的重点实验室名单,共有39家实验室入选,涵盖了自治区科技创新和产业发展的多个重要领域。此次公示是按照《内蒙古自治区重点实验室建设与运行管理办法》和《自治区重点实验室优化重组工作方案》的要求进行的,旨在进一步推动自治区在各领域的科技创新和产业发展。

2024年内蒙古启动实施科技“突围”工程,聚焦稀土、储能与新型电力系统、氢能、特色乳业等战略重点和优势领域,全面部署36项重点任务,投入28.17亿元,11位院士领衔的19个专家团队、42家区内外高校院所、72家区内外企业参与攻坚,科技创新氛围高涨。

内蒙古在乳业、稀土、氢、储等领域取得一批填补行业空白的技术突破,空天跨尺度计量基准大科学装置与高性能光栅产业化项目开工建设;与怀柔国家实验室达成战略合作,大青山、鄂尔多斯实验室挂牌运行,国家乳业技术创新中心等科研机构和高校、企业承接13个国家重点研发项目;“蒙科聚”平台效果显现,交易转化2412笔、增长8.7%,技术合同成交额增长33.6%;净增科技型中小企业853家、高新技术企业97家、科技领军企业20家,新增45个博士硕士学位授权点,11个学科专业实现博士点从无到有,两个项目获国家科技进步奖二等奖,区域创新能力全国排名上升四位。

科技正赋能内蒙古的各行各业。内蒙古以科技“突围”工程为抓手赋能乳业“头号产业”高质量发展,2024年呼和浩特乳业全产业链营收突破2800亿元,拥有国家级龙头企业12家,乳业领域上市企业11家,乳业集群入选国家先进制造业集群、获批建设国家级优势特色产业集群。

数字经济和人工智能是内蒙古抓住的另一个风口。内蒙古自治区政务服务与数据管理局党组书记、局长吴苏海介绍,自治区着力构建形成“一核驱动、一区引领、多点支撑”(即:以构建和林格尔集群枢纽节点为核心区,以呼包鄂乌数字经济一体化发展为引领区,各盟市特色产业、文化、功能融合发展的产业数字化增值经济格局)的数字经济发展空间布局,聚焦建设全国绿色算力保障基地、全国高质量数据加工基地、全国大模型训练推理基地、全国产业数字化转型示范基地、北方数字产品制造基地等“五大基地”,重点推动绿色算力、数据、人工智能三大核心产业互补发展。

数据显示,截至2024年底,内蒙古数据中心服务器在运行已达到260万台;推动建设11个超算项目,超级算力规模达到195P;算力总规模达到9.4万P,其中智算8.7万P,居全国第一位。

《财经》了解到,近日呼和浩特完成了DeepSeek-R1在政务外网的本地化部署,实现了城市大脑与DeepSeek大语言模型的初步集成。DeepSeek的成功部署标志着呼和浩特成为自治区首个将DeepSeek应用于城市大脑的地区。

为了营造良好的创业创新生态环境,2024年内蒙古以改革发力,为创新加力,全面深化科技体制改革:以《关于进一步提升科技创新能力的意见》为核心,配套出台《关于实施“英才兴蒙”工程若干政策的意见》《内蒙古自治区科技计划体系优化改革方案》《关于深化财政科研经费管理改革的意见》《内蒙古自治区科技创新容错免责事项清单》等政策举措,构建“1+7”科技政策体系,架构起科技创新事业快速发展的四梁八柱。

内蒙古自治区微尺度物理与原子制造重点实验室主任、内蒙古大学教授赵世峰表示:“自治区出台的系列科技新政意义重大,为科研人员减负松绑,营造了鼓励创新、宽容失败的良好氛围,让我们对投身科技创新事业信心更足。”

营商环境给企业“定心丸”

“之前一段时间,受各类复杂因素影响,营商环境不太稳定,一些来投资的企业没能持久,先后离去了。但当前我们感受到这里的环境正在逐步好转,安全感大大提升,决心扎根这里继续把握发展机会,大胆投资。”苏日娜是内蒙古昊源科技有限公司总经理,她告诉《财经》,内蒙古在城市硬件建设方面有明显的积极变化,公路、高铁、机场等基础交通设施越来越完善,为经济社会发展提供了支撑,软的方面变化更大。

昊源科技于2007年在内蒙古呼和浩特投资建厂,主要生产ISPS智能环保不间断电源、UPS不间断电源、EPS应急电源等产品。苏日娜向《财经》表示,近年来内蒙古在政府服务方面,通过“一网通办”等措施,简化办事审批流程,提高行政效率,大幅度减少了企业的办事成本:“办事方便多了,吃拿卡要现象看不到了⋯⋯”

内蒙古在打造一流营商环境方面推出系列实招。内蒙古自治区党委副书记、自治区主席王莉霞强调:“营商环境问题关系内蒙古转型发展、高质量发展乃至全面建设现代化的全局和长远,是一项必须抓、必须持续不断地抓、必须抓紧抓实抓好的重大工作。”

对于企业和企业家来说,最关心一个地方的法治化水平是否高、政策是否稳定、是否可以让企业家有安全感。内蒙古聚焦法治化营商环境建设,出台诸多举措,集中整治政务、商务、社会、司法等领域存在的突出问题,加快构建全方位、全覆盖抓诚信建设工作的新格局,让投资兴业的沃土更加广阔。内蒙古自治区司法厅副厅长戴燕表示:“诚信建设工程在招商引资、项目落地中发挥了‘润滑’作用,有力促进了经济增长。”

呼和浩特以打造“首善之地”为目标,通过政务服务改革、企业全周期服务优化、法治环境强化及要素保障升级等多项举措持续优化营商环境,将行政审批事项由1296项精简至405项,跻身全国行政审批最少城市行列,并推出“高效办成一件事”服务,企业开办、准营、注销等关联事项实现“集成办”,审批时限平均压减70%;实施“助企行动4.0”,降低工业用地成本、物流费用,推行“分阶段施工许可”“承诺制审批”等创新模式,为企业缩短工期一个月以上,并建立金融“专班+行长”机制,普惠贷款余额达85.42亿元,惠及小微企业超3.8万户。

和林格尔新区提出打造“五星级店小二”,率先在内蒙古自治区实现“拿地即开工”,一些项目实现了“当年拿地、当年开工、当年封顶”。和林格尔新区党群服务中心负责人曹占伟告诉《财经》:“作为自治区改革创新的试验田、先行区,我们要打造营商环境升级版,继续发挥新区企业零跑腿、拿地即开工、区域先评估、包装标准地、联审联办制的五位一体投资服务体系优势,持续提升行政审批效率和服务水平。”

和林格尔新区管委会副主任高晋表示:“营商环境不仅是审批速度的比拼,更是制度性交易成本的革命。”她透露,新区正试点“人工智能+政务大模型”,通过智能合约自动触发监管,“比如企业获得施工许可后,若未按承诺进度建设,系统将自动冻结其信用积分并启动联合惩戒”。这一机制已应用于78个承诺制项目,违约率从12%降至3%。

《财经》在采访中了解到,和林格尔新区发展面临的瓶颈主要是土地指标不够,56平方公里的土地面积已经饱和,亟须扩大用地指标;部分社会职能不全,一些事项需要到旗县或市相关部门“多头跑”;中小微企业“融资难”问题依旧突出。

包头市打造“包你满意”“包你放心”的营商环境品牌,坚持企业发展需求导向,加强企业全生命周期服务。对企业提出的问题用有解思维帮助解决,全程领办、包办、盯办。包头市委宣传部副部长张锦中告诉《财经》,包头的营商环境品牌“包你满意”,强调“人人都是营商环境、事事关乎城市形象”,引导市民树立“金牌店小二”意识,营造全社会尊重企业家、服务市场主体的良好氛围。

包钢集团利润增速高于行业平均水平33个百分点。走进包头钢铁集团工厂生产线,负责人向记者表示:“包头市组织‘优化营商环境推进会’‘企业家座谈会’等活动,传递政府‘顶格推进、刀刃向内’的改革决心,也增强了我们的信心。”

鄂尔多斯精心打造“暖城·五心”营商环境品牌,聚焦暖城暖企暖民,构建“一个项目、一套专班、一抓到底”的推进机制,实行市领导包联模式,健全完善项目从签约落地到开工建设再到竣工投产的全流程、闭环式管理服务新模式,建立形成“洽谈一批、签约一批、落地一批”的招商机制,努力以环境之“优”,夯实经济之“稳”,推动发展之“进”。

鄂尔多斯市在2024年内蒙古自治区营商环境评估中排名第一,实现了“五连冠”,而达拉特旗则位于鄂尔多斯市“第一方阵”。《财经》了解到,达拉特旗坚持把优化营商环境作为“一把手工程”来抓,深化重点项目“县级领导+科级干部”双包联、集中联动审批制度落实,为企业提供从项目招引、签约落地、手续审批、拿地开工到竣工投产的“全生命周期服务”。重点项目采取联动审批机制等创新经验得到自治区肯定,重点项目从签约到开工时间屡次刷新,最快用时44天。

达拉特旗公布基层干部电话号码,是自治区乃至全国“第一个吃螃蟹者”,引起舆论关注。旗委发布的《关于公布部分机关工作人员联系电话的通告》称,“为进一步密切联系群众,畅通群众诉求表达渠道,提升群众的幸福感和获得感,现将达拉特旗部分机关工作人员联系电话予以公布。如您遇到困难或有什么诉求,请拨打电话进行反映,我们将第一时间受理、第一时间调查、第一时间处理,竭尽全力为您排忧解难,解决实际问题”。达拉特旗政法委副书记靳苗向《财经》解释了“直办闭环工作机制”,对“不作为、乱作为”考核与奖惩直接挂钩。

达拉特旗政府事务与数据局营商环境室主任张萍告诉《财经》:“高效办成一件事、15分钟便民圈,核心是解决群众急难愁盼问题。”

内蒙古的系列努力吸引了众多企业落户投资。2024年引进国内到位资金5573亿元,提前一年实现三年引资1万亿元目标;民营经营主体净增16.4万户,增长6.4%;固定资产投资增长13%,保持全国第二位,已连续三年实现高增长。

内蒙古,这片诞生过“金盔为釜马刨碳”的广袤土地,正在用生态创新的“草原算法”,重构新时代经济转型的内涵,为高质量发展写下“不一样”的篇章。

(孙颖妮为《财经》记者,张鑫、白文飞为北疆新闻记者;编辑:王延春;实习生胡钟丹对此文亦有贡献)

责编 | 张雨菲

评论